Ganslwirt und Waldschnepfe

Die Gasthäuser im alten Pfaffstätten

Ganslwirt und Waldschnepfe

Das älteste Gasthaus in Pfaffstätten ist zweifellos das Lokal im Rathaus.

Dass schon im Mittelalter hier eine Ausschank bestand, könnte ein Vertrag aus dem Jahr 1384 andeuten, in dem Herzog Albrecht mit dem Stift Heiligenkreuz das Ungeld (Getränkesteuer) aus Pfaffstätten für eine Wiese bei seinem Schloss in Lachsendorf (später Schoss Laxenburg) tauschte. (Quelle: FRA II/16 Nr CCCXI)

Als Pfaffstätten im Jahre 1538 zur Pfarre erhoben wurde, überließ das Stift Heiligenkreuz die Einkünfte aus der Ausschank (ausgenommen der Getränkesteuer) im Gemeindewirtshaus der Gemeinde, um die Kosten der Pfarr und Kirchenerhaltung abzudecken.

Nachdem das Haus 1610 abgebrannt ist wurde es von der Gemeinde gekauft und wieder aufgebaut.

Eine wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde waren die Einkünfte aus der Verpachtung des Gemeindewirtshauses, in dem auch die Weine der gemeindeeigenen Weingärten ausgeschenkt wurden. Hinzu kamen Einkünfte aus der Verpachtung des Fleischhackergewerbes, im Mittelalter ein Regal, also Sonderrecht der Stadt bzw. Gemeinde. Die Fleischhackerei war ursprünglich im Rathaus neben dem Gasthaus an der Badenerstraße untergebracht.

Nach dem 2. Türkeneinfall 1683, bei dem 2 Drittel des Ortes in Schutt und Asche lagen, mussten zum Wiederaufbau gewaltige Schulden aufgenommen werden, u.a. bei den Augustinern in Baden und beim Kloster Heiligenkreuz. Auf das Gemeindegasthaus wurde eine Hypothek aufgenommen.

Die drückende Schuldenlast war kaum abzuzahlen und der damalige Ortsvorsteher und Gemeinderichter Christoph Leÿtner er führte den Ort unmittelbar nach der Türkenkatastrophe musste flüchten. Ein Klosterprotokoll vermeldet:

„….daß endlich darmahliger Richter Christoph Leÿtner Haus und Hof in Stich gelassen notgedrückt mithin unsichtbar sich gemachet.“ (Quelle: Gemeindechronik)

Dieser Mann (wahrscheinlich handelt es sich um Christoph Lackner) scheint übrigens in den offiziellen Bürgermeisterlisten bis heute nicht auf.

Als es wegen der Schuldenrückzahlung 1694 zu Unruhen wider das Stift kam, zog dieses das Gemeindesiegel ein, die Gemeinde war quasi bankrott. 1701 wurde die Gemeinde wieder an die Gewöhr geschrieben", also im Gewährbuch (Grundbuch) eingetragen.

Erst 1750 kam es zu einem Vergleich zwischen Kloster und Gemeinde.

An die Zeit des 2. Türkenkrieges (1683) erinnert der Stein am Eck des Gebäudes, der als Kopf des von den Türken zerstörten Prangers tradiert wird.

Aber schon 1686, 3 Jahre nach der Türkenkatastrophe, gibt es wieder Betrieb im Gasthaus: Paul und Anna Maria Risting (Rüsting) scheinen als Wirtsleute auf. Herr Rüsting hat die Berufsbezeichnung "Hofbinder", war also auch für das Instandhalten des gemeindeeigenen Weingeschirrs (Fässer, Bottiche etc.) zuständig. Es wurde offenbar der Wein aus den GemeindeWeingärten vermarktet.

Ab 1694 scheint ein Martin Zodl als „Gastgeb allhier“ auf.

Im Jahre 1708 wird dem Wirt Wolfgang Samuel Reiter eine Tochter in Pfaffstätten geboren.

1756 wird der Wirt und Hausbesitzer Josef Kayser genannt.

Den Namen eines weiteren Gemeindewirtes, er hieß Ferdinand Alt, verdanken wir einem protokollierten Streit mit dem ortsansässigen Fleischhauer Josef Rath aus dem Jahre 1763:

zunächst ist der Fleischer mit der neuen Fleischbank, welche vom Eingang in der heutigen Badenerstraße in die Dr. Josef DolpStraße neben dem Eingang zum Rathaus verlegt wurde, nicht zufrieden und dann gerät er durch den Verkauf von warmen Speisen "über die Gasse" mit dem Wirtshauspächter in Konkurrenz. Der Fleischhacker verliert den Prozess, auch die Errichtung eines eigenen Geschäfts wird ihm untersagt. Jahre später wird er dann selbst Gasthauspächter.

In diesem Jahr wird das Gasthaus um eine Küche und einen Gastraum (statt dem Fleischerladen) erweitert. Unter Ferdinand Nötzl (Richter von 1764 – 1781) kam es zu weiteren bedeutenden Umbauten des Rathauses: so wird 1764 der Weinkeller und ein Presshaus errichtet. 1770 wird ein Arrestraum oben links an der Treppe eingerichtet, aus ehemaligen Armenwohnungen im ersten Stock werden ein Gerichtszimmer und ein Tanzsaal.

1795 zeichnet Martin Luter, Bestandswirt (d.i. Pächter) in Pfaffstätten Kriegsanleihen.

Aus den Franzosenkriegen berichtet die Gemeindechronik, dass dem Josef Rath, der im

Gemeindehaus untergebrachte Fleischhacker, ein Betrag von 236 Gulden 4 Kreuzer für die Verköstigung der Franzosenbesatzung sowie dem Wirt Josef Merk 81 Gulden 20 Kreuzer für die eigenen Truppen bezahlt wurden.

Das Gasthaus lag günstig für den Durchzugsverkehr an der Wiener Landstraße. Am Ortseingang von Traiskirchen kommend, befand sich eine Zollstation ursprünglich als Wehrmaut für Kriegskosten in den Türkenkriegen eine Riedenbezeichnung "in der Maut" erinnert noch daran jetzt wurde ein Obolus zur Verschönerung von Baden eingehoben.

Im Jahr 1831 sind beim Gemeindewirtshaus zwei Pferdeställe für 20(!) Pferde neu gebaut worden – heute die sogenannte Ritterstube. Im Haus war auch weiterhin ein "Armeninstitut" (noch 1927 erwähnt) untergebracht die Gemeinde war ja für die im Ort gemeldeten Bedürftigen zuständig!

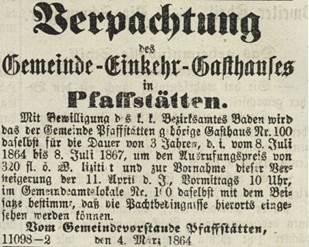

Die Pacht des Gasthauses wurde offenbar jeweils auf 3 Jahre vergeben.

Eine (unvollständige) Liste der sogenannten Bestandswirte (Pächter):

18201825 Raymund und Anna Mühleis aus Württemberg

1826 Franz Schauenstein

1832

Benedikt und Josefa Kohn

1832

Benedikt und Josefa Kohn

1848 Jakob und Elisabeth Eipeldauer

1861 Franz Kropf

1831 Wiener Zeitung

1864 Fremdenblatt

Bis zum Jahr 1881 hieß der Gemeindewirt Tobias Huber.

Das Jahr 1881 beginnt für den Gemeindewirt Tobias Huber noch recht vielversprechend: die Feuerwehr veranstaltet ihr übliches Kränzchen, das 4jährige Töchterchen gedeiht prächtig.

Doch dann kommt es dick:

Am 11.März um ½ 12 abends saßen mehrere in Pfaffstätten einquartierte Dragoner im Lokal, als einige einheimische Burschen die ihre Einberufung feierten, eintraten und schnell ein Streit entstand. Dieser artete schnell in eine Massenschlägerei aus: die Burschen gingen mit Degen bzw. Messer und Flaschen aufeinander los. Man holte zwar schnell einen kommandierenden Offizier herbei, aber es war schon passiert: es gab mehrere Schwerverletzte, wobei ein Dragoner bald darauf seinen Verletzungen erlag.

Zunächst wird auch der Wirt verhaftet, doch der 19jährige Müllerssohn Alois Mosburger*) gesteht die Tat. Er hatte zum Tatzeitpunkt nach eigenen Angaben bereits 20 Viertel intus, war aber seiner Meinung nach nüchtern.

Die Ermittlungen ergeben Folgendes:

Gegen 10 Uhr kamen 15 Hauersburschen und 5 Dragoner ins Lokal. Die nach mehreren

Heurigenbesuchen recht fröhlichen Pfaffstättner begannen zu singen, worauf die anwesenden Soldaten es ihnen gleichtaten, um einiges lauter aber – und auf Tschechisch. Als die Dragoner gegen 11 Uhr auch noch einen Harmonikaspieler herbeiriefen, warf sie der Wirt unter Hinweis auf die vorgerückte Stunde und mithilfe der anwesenden Einheimischen hinaus. Aber die Soldaten kamen mit Prügeln bewaffnet zurück: das Gemetzel begann.

*) Alois war Sohn des verstorbenen Eduard Mosburger auf der Mahlmühle in Wienersdorf. Alois Mosburger ist später Holz und Kohlenhändler in Pfaffstätten.

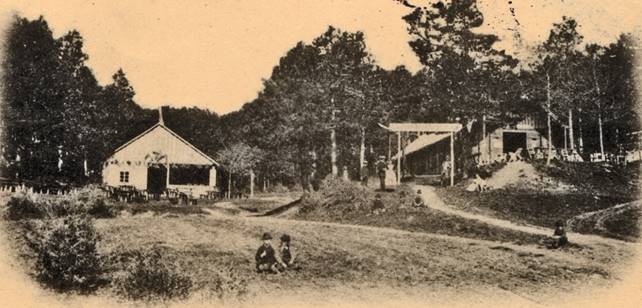

Nach diesem Vorfall pachtete der Wirt die im Jahr 1880 von der Gemeinde neu errichtete Restauration in der Einöde neben der großen Einödhöhle (1885 nach Einsturz gesprengt, dann Gemeindesteinbruch) . Die Gemeinde suchte 1881/1882 einen neuen Pächter für das Gemeindegasthaus, das Lokal wurde aber offenbar weitergeführt.

1884 wird Franz Strobl Pächter, ein Vertrag bezüglich einer Tanzveranstaltung hat sich erhalten:

Veranstaltungsvertrag anno 1884

Verhandlung:

Der Gemeindewirt Herr Franz Strobl verpflichtet sich dem Ballkomitee gegenüber die Lokale zu reinigen, so zu gestalten, dass die üblichen Dekorationen passend auch angebracht werden, die Beleuchtung beizubringen und den Musikern je einen Braten, ein Glas Wein und ein Brot gratis zu verabreichen.

gefertigt Strobl

Die Musikleitung verpflichtet sich, 10 Mann gegen Entlohnung von zwanzig (und) acht Gulden beizustellen und sei hierbei bemerkt:

• Dass dieselben nach dem Ballkomitee vorgeschriebenen Piecen in der Zeit von 7h abends bis 6h früh zu spielen haben.

• Begünstigungen werden von Seiten des Herrn Obmannes des Komitees erteilt.

• Zur Sicherstellung des Ballkomitees, in erster Linie über die Beistellung der Musik, in zweiter Linie über die genaue Einhaltung der vorgesetzten Vorschreibungen, verpflichte ich mich ein Depositum (Anm.: Kaution) von zehn Gulden zu leisten.

Grund dieses meiner Fertigung (Anm.: gez.), Martin Knotzer, Johann Hanappi.

Das Tabakrauchen in dem Tanzlokal ist strengstens verboten und haben die fungierenden Organe streng darüber zu wachen.

Quelle: Gemeindechronik Pfaffstätten

Aber schon 1885 gibt es einen neuen Pächter namens Johann Dragon.

Am 26. September 1886 wird die erste Weinmesse in Pfaffstätten veranstaltet!

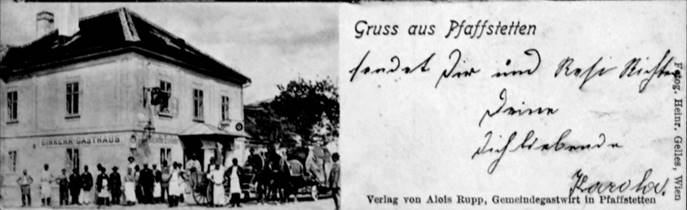

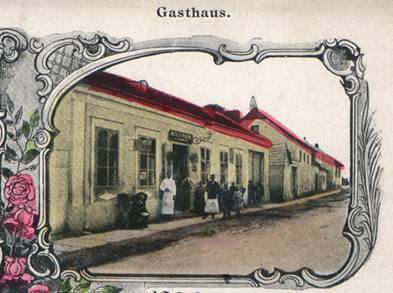

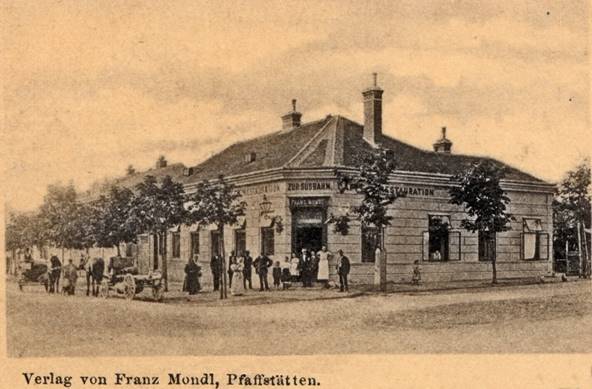

Eine der ältesten Fotografien des Gemeindegasthauses ist auf einer Postkarte zu sehen, Alois Rupp hieß 1893 der Pächter des Einkehrgasthauses, er war aber auch Verleger dieser Postkarte.

Ab 1894 führen Johann (*1894) und Magdalena Fischer das Lokal als Einkehr und Gemeindegasthaus unter dem Namen Zur blauen Weintraube.

Am 2. Februar 1895 findet ein Kostümkränzchen des Gesangsvereins statt, mit bemerkenswerten Maskeraden, insbesondere jene der Damen:

Bäuerinnen in Samtleibchen mit silbernen und goldenen Verschnürungen, kostümierte Trachten aus Schwaben, Bayern, der Bretagne, Serbien und Italien, eine Sonnenblume, ein weiblicher Matrose, ein Mädchen „aus der Ferne“; bei den Männern ein Gigerl (Anm.: Urwiener Variante eines Dandy), ein zünftiger Tiroler, polnische Juden, zwei Lumpen und spanische Matrosen.

Auch Ladi (gemeint ist wohl Gemeindesekretär und Postmeister Ladislaus Zahaczewsky) tritt als

"Kapellmeister Presnavek mit Noten auf Buckel" (nach der Figur "Amtsdiener und Arrestant" des Komikers Richard Waldemar vom Carltheater) auf.

Ladislaus

Zahaczewsky

Ladislaus

Zahaczewsky

Richard Waldemar

Um 1900 ist eine Eva Fischer als "Geschäftsleiterin im Gasthaus" nachzuweisen.

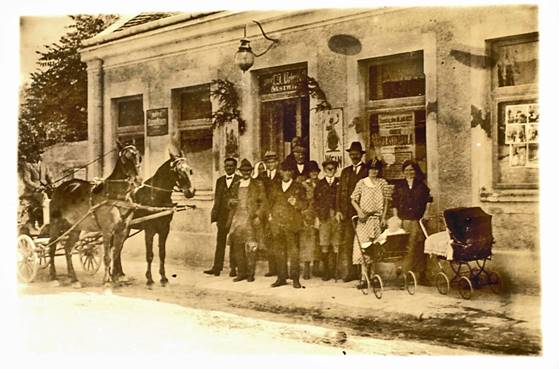

Ein A. Huber’s Gasthaus können wir auf Bildern um ca. 1910 identifizieren:

Noch ist das Pferd das Hauptverkehrsmittel, die „Tankstelle“ ist Nach 1909: im Vordergrund ist ein Mast der

ein Wassertrog vor dem Lokal. Ortsbeleuchtung mit StarklichtPetroleumlampen zu

sehen. (Foto: NÖ Landesarchiv)

Als das Haus 1921 abbrennt, stellt sich die Frage der Nutzung nach einem etwaigen Wiederaufbau.

Der in Pfaffstätten ansässige Architekt Karl Reiner entwirft einige Umbaupläne. Eine sehr interessante Ansichtskarte, welche Karl Reiner 1924 (mit) gestaltet hat, sowie seine Entwürfe von Hof und Ritterstuben (Rathauskeller) zeugen davon.

Schließlich wurde eine Winzergenossenschaft gegründet, welche im Gemeindezentrum untergebracht war. Das Lokal wird als „Winzerhaus der Landwirtschaftlichen Genossenschaft“ geführt.

In diesen Jahren ist Franz Schneider Pächter des Gemeindegasthauses: „schöne Fremdenzimmer und Klavierbenutzung“ werden angeboten.

1928 ist Leopold Muhm Pächter des Winzerhauses

1935 wird das Gasthaus an Alois Coufal verpachtet. Hier befand sich auch die sogenannte Heanzenbörse: landwirtschaftliche Hilfskräfte, hauptsächlich deutschsprachige (Süd) Burgenländer (Heanzen von evtl. Heinz, Namensherkunft nicht eindeutig geklärt), konnten hier angeheuert werden.

Fischweibchenluster aus dem Gemeindegasthaus (Ritterstuben)

Spende von Frau Coufal

Das Gemeindegasthaus lag günstig an der Durchzugsstraße von Wien nach Baden, Fuhrwerker und Reisende frequentierten das Lokal. Um 1900 begann das Automobil seinen Siegeszug, zunächst noch recht angefeindet (Steinwürfe sind dokumentiert). In Baden gab es sogar eine Automobilfabrik, die „Automobilfabrik Leesdorf“.

1909 befasste sich auch der Pfaffstättner Gemeinderat das erste Mal mit dem Thema Auto: die Geschwindigkeit im Ortsgebiet wird auf 9 km/h begrenzt.

Um 1938 wird vor dem Gasthaus eine Tankstelle für Benzin eröffnet. Die Zapfsäule war noch bis ca. 1965 zu sehen.

Zapfsäule

1939

Zapfsäule

1939

1939 Rathaus: Foto: Adolf Strasser

1960 war Familie Linshalm Pächter. Franz

und Mitri Linshalm lebten in den 1950er Jahren in England. Als sie nach

Pfaffstätten kamen, brachten sie auch ihr Auto einen Aston Martin mit, der

durch sein englisches Kennzeichen auffiel. Frau Linshalm wiederum fiel durch

ihre Großzügigkeit auf, indem sie mehr Schnitzel verschenkte als verkaufte.

1960 war Familie Linshalm Pächter. Franz

und Mitri Linshalm lebten in den 1950er Jahren in England. Als sie nach

Pfaffstätten kamen, brachten sie auch ihr Auto einen Aston Martin mit, der

durch sein englisches Kennzeichen auffiel. Frau Linshalm wiederum fiel durch

ihre Großzügigkeit auf, indem sie mehr Schnitzel verschenkte als verkaufte.

Nach der Familie Linshalm bauten die Pächter Franz und Susi Schneider den Weinkeller in eine Bar um.

1972

In den 1980er Jahren betreibt die Familie Strakosch das Gasthaus und im Weinkeller die Ali Baba Bar.

1994 wird das Gemeindegasthaus umgebaut und eine neue Küche wird errichtet. Rudolf und Maria Schmid pachten das Gasthaus im Gemeindezentrum.

2002 erfolgt die Übernahme der Geschäfte durch Barbara SchmidSeemann, Tochter von Rudolf und Maria Schmid.

20042018 führt Frau Britta Rothensteiner die Rathausstuben als Pächterin.

Eines der ältesten privaten Gasthäuser existiert schon lange nicht mehr, der sog. "Ganslwirt".

1862 lassen sich die Brüder Josef und Thomas Holzer aus Wiesmath in der Buckligen Welt in Pfaffstätten nieder. Josef Holzer heiratet die Aloisia Bauer, Tochter des späteren Bürgermeisters Josef Bauer (Bgm. 18791882) und errichtet auf der Parzelle Kons. Nr. 46 (heute geteilt in Badenerstr. 46 und Schulgasse 19) ein Gasthaus, er wird der Holzerwirt.

Nachdem die Wirtsleute 1867 bzw. 1877 gestorben sind, übernahm Anton Holzapfel, ein Gastwirtssohn vom Hafnerberg, das Lokal und heiratete die Anna Hönigsberger aus Rohrberg.

Als er aber bereits ein Jahr darauf verstarb, heiratete die jetzt 32jährige Witwe ihren Cousin, den "Oberbinder und angehenden Gastwirt" Ignaz Hönigsberger. Ignaz Hönigsberger übernahm bald das Lokal in Thallern und verpachtet das Gasthaus in Pfaffstätten an Georg Grausam. Dessen Sohn Gustav heiratete die Stadlmann Tochter Helene und führte später die Waldschnepfe in der Einöde 3a.

Georg Grausam pachtete das Lokal bis 1883, dann übernahm er das Gasthaus "Zur hl. Dreifaltigkeit" in Gumpoldskirchen.

Sohn Ignaz (*1885 in Thallern) wurde Postdirektor in Pfaffstätten (Bahngasse 2) und starb 1945. Mutter Anna Hönigsberger starb bereits 1919 73jährig ebenfalls in der Bahngasse 2.

Im Sommer 1883 erwirbt Sebastian Winkelbauer das Lokal und bewirbt es als Ganslwirt, in dem er gebackene Geflügelspezialitäten anpreist ein später Ausklang der Wiener Backhendlzeit in Pfaffstätten. Backhendlzeit nennt man scherzhaft die "gute alte Zeit" die Periode vor dem Börsenkrach 1873, insbesondere das Biedermeier.

Winkelbauer war zuvor Gastwirt des Lokals Zum Weißen Lamm in der Wassergasse in Baden.

Bei der ersten Weinausstellung in Pfaffstätten, veranstaltet im Gemeindegasthaus am

29. September 1886, gewinnt er mit einem Rotwein aus dem Jahre 1884 eine Silbermedaille.

1900

bis 1907 ist Ferdinand Burger "Der Ganslwirt". Er war Wirt

in mehreren Ortschaften: bis 1899 hatte er ein Gasthaus in Rothneusiedl, ab

1913 die Dorfschenke in Vösendorf.

1900

bis 1907 ist Ferdinand Burger "Der Ganslwirt". Er war Wirt

in mehreren Ortschaften: bis 1899 hatte er ein Gasthaus in Rothneusiedl, ab

1913 die Dorfschenke in Vösendorf.

Franz Preyß war eine der hervorragenden Persönlichkeiten in Pfaffstätten. Nicht nur wurde seine Mühle, nachdem sie 1911 abgebrannt war, zur berühmten Matadorfabrik, war er auch Bürgermeister (18821887) und Schulaufseher der Gemeinde. Nach ihm ist die Preyhsgasse benannt.

Nicht so glücklich dürfte er mit seinem Sohn Franz gewesen sein, der immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist: ein delikater Vorfall nahm seinen Ausgang im Jahr 1903 beim Ganslwirt.

Der 26jährige Franz Preyß jun. macht sich in der Gastwirtschaft an die stellungslose Dienstmagd Josefine Korn aus Wien heran und lockt sie unter der Vorspiegelung, ihr eine Anstellung verschaffen zu wollen, in die väterliche Mühle. Dort sperrt er sie in eine Kammer und will ein „unsittliches Attentat“ ausführen.

Als das Mädchen schreit, droht er den Hofhund auf sie zu hetzen. Schließlich gelingt es dem Mädchen, sich zu befreien. In der Folge steht der missratene Müllerssohn wieder vor Gericht.

Bgm. Franz Preyß

Bgm. Franz Preyß

Aber auch Heldentaten sind aus dem Gasthaus Zum Ganslwirt zu vermelden:

Als in der Badenerstraße ein scheu gewordenes Pferdepaar das Kind eines Wiener Nähmaschinenu nd Bicyclefabrikanten nieder zu trampeln droht, springt ein im Gasthaus anwesender Artillerieunteroffizier, die Gefahr erkennend, aus dem Gasthausfenster(!) und bringt die Pferde im letzten Moment zum Stehen.

Ab 1907 führen Rudolf und Leopoldine Slanina das Gasthaus Zum Ganslwirt. Rudolf ist der Sohn des langjährigen Restaurateurs vom Sauerhof in Baden und stammt aus Retz. Vor 1909 wird das Grundstück geteilt in Schulgasse 19 und Badenerstaße 46.

Ab 1948 betreibt Frau Johanna Gutschreiter (geb. Strasser, in 2. Ehe verh. Püringer) auf der Badenerstraße 46 ein Zuckerlgeschäft.

Zur Zeit des 2. „Türkenrummels“ (1683) befand sich hier die Bäckerei des Georg Höplack, der mit Gattin umkam. Nach mehreren Besitzerwechseln kommt das Haus in den Besitz der Hauerfamilie Wagner.

Der Weingarten und Hausbesitzer Franz Wagner hatte 7 Söhne: einer davon, Josef Wagner, wird Gastwirt in Pfaffstätten. Sein Lokal heißt Josef Wagner's Gasthaus zu den 7 Brüdern.

1882 errichtete Josef Wagner im Garten einen Speisesalon – bei dem Gebäude handelt es sich vermutlich um einen Vorläufer des späteren Pfaffstättner Kinos.

1895 stirbt Josef Wagner. Sein Sohn, Ferdinand Wagner führte das Lokal weiter. Er bewirbt insbesondere die Geflügelgerichte der Küche – es ist Backhendlzeit in Pfaffstätten!

1898 ist eine Maria Wolfshofer Besitzerin des Areals, geführt wurde das Lokal von Lorenz Öhlwerther aus Wilfleinsdorf Bez. Bruck a/d Leitha. Er heiratete 1896 die in Pfaffstätten geborene Köchin Josefa Knotzer, stirbt aber schon 1899.

1900 führte Rudolf Prikryl das Lokal und heiratete 1901 die nunmehrige Besitzerin, die 38jährige Witwe Josefa Öhlwerter, geb. Knotzer.

Aus dem Gemeindeprotokoll:

„Am 19. August 1900 wurde die Fahnenweihe des Pfaffstättner Veteranenvereins gefeiert. Abends fand in Rudolf Prikryls Gasthaus ein Festessen sowie eine gemütliche Unterhaltung statt.“

1901 wird Josefa Öhlwerter wegen Hehlerei angeklagt, aber freigesprochen: sie hatte am Frachtenbahnhof unterschlagene Kohle gekauft, allerdings zu überhöhten Preisen.

Postkarte ca. 1910: Gasthaus PrikrylÖhlwerter

1916 Rudolf Prikryl wird wegen illegalen Brothandels verurteilt.

1918 stirbt Rudolf Prikryl, 47jährig. Josef Öhlwerter, Sohn der Josefa aus 1. Ehe, übernimmt aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, den Betrieb.

Gasthaus Josef Öhlwerter in den 1920er

1920 kommt Josef Öhlwerter unter die Räder der Südbahn und verliert ein Bein. Er heiratet 1923, verwirrenderweise heißt seine Braut auch Öhlwerter, man bleibt in der Familie. Josef stirbt im Jahr 1927.

1920 heiratet die Witwe Josefa geb. Knotzer, verwitwete Öhlwerther und Prikryl ein drittes Mal, und zwar Sebastian Öhlwerter, einen Bruder ihres ersten Mannes.

1930 stirbt der Gastwirt Sebastian Öhlwerter, Josefa Öhlwerter 1939 im Alter von 78 Jahren.

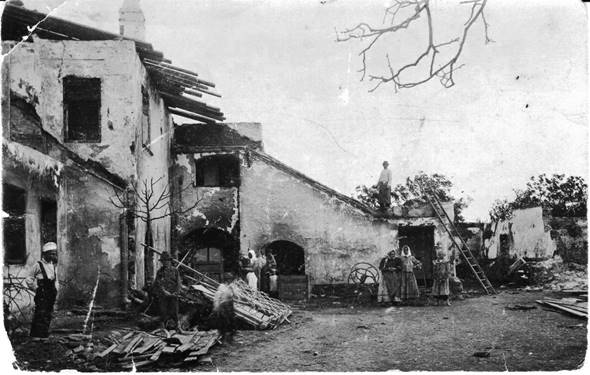

Einer der größten Brände der Neuzeit in Pfaffstätten ereignete sich im Jahr 1904. Er nahm seinen Ausgang im Haus Badenerstr. 53 (vulgo KarnerDenk Haus). Angeblich durch spielende Buben ausgelöst, nahm das Feuer einen verheerenden Verlauf, Oma Karner musste durchs Fenster geborgen werden, die Badenerstraße wurde bis zum Hauptplatz ein Raub der Flammen.

Das Unglück löste eine umfangreiche Spendensammlung aus, an der sich auch der Gastwirt Rudolf Prikryl durch den Verkauf von Fotos der Brandruine als Postkarten beteiligte. Der gespendete Reinerlös betrug 4 Kronen (etwa 30 Euro), also nicht besonders üppig.

Postkarte: Brandruine KarnerDenk Haus (Badenerstr. 53)

19371940 ist ein Josef Weinhart Pächter.

1941 kaufte Willhelm Borensky das Areal des Gasthauses von Öhlwerter’s Erben und betrieb bis ca. 196568 ein Kino.

Seit 2009 führen Sissi und Erwin Österreicher hier die Vinothek des Weinbaubetriebes Der Österreicher aus Pfaffstätten.

Bereits 1911 ist Willhelm Borensky im Adressbuch Pfaffstätten als "Kinobetreiber in Pfaffstätten" angeführt. Seit 1925 betreibt Borensky im Saal des Gasthauses ein Kino (heute Gerätehalle des Weinbaubetriebes Erwin und Sissi Österreicher).

Aus dem Kinoprogramm im Dezember 1944

(Vorstellungen: wochentags ½ 8, sonntags 5 und ½ 8 Uhr)

6. und 7. Herzensfreud – Herzensleid mit Magda Schneider

9. und 10. Der gebieterische Ruf mit Maria Holst

13. und 14. Menschen vom Variete mit La Jana, Jugendverbot!

16. und 17. Gefährlicher Frühling mit Olga Tschechowa

20. und 21. Frauenliebe – Frauenleid mit Iwan Petrovich

Am 19. Februar 1889 suchte Carl Lahner aus Liesing bei der Gemeinde Pfaffstätten an, auf der Parzelle 390 ein Haus errichten zu dürfen.

1891 wird das Lokal anlässlich eines Gemeinderatsbeschlusses über neue Straßennamen erwähnt: "Lichteneckergasse vom Kaffeehaus".

Am 4. November 1895 legte Carl Lahner der Gemeinde einen Erweiterungsplan zur Errichtung eines Eiskellers vor.

1899 kauften Franz und Theresia Mondl das Haus und nannten es nun Café und Restauration zur Südbahn.

Postkarte um 1900: Franz Mondl

Eine Aufnahme aus dem Jahr 1903 zeigt den lauschigen Gastgarten. Im gleichen Jahr wirbt Franz Mondl schon mit einem elektrischen Klavier der Fa. Kuhl und Glatt, einem Vorläufer des „Wurlitzers“.

Am 3. Mai 1905 ergeht ein Bauansuchen von Johann Gamsjäger an die Gemeinde. Das lässt vermuten, dass das Anwesen in diesem Jahr von den Mondl’s an J. Gamsjäger übergegangen ist.

Es kommt zu mehreren aktenkundigen Vorfällen im Lokal.

Bei Gamsjäger geht’s rund!

Johann Gamsjäger war offenbar dem Kartenspiel nicht abgeneigt. Als einmal wieder einige Flaschen

Bier „ausgespielt“ wurden, geriet das Geschehen um 3 Uhr früh(!) außer Kontrolle. Als der resolute Gastwirt daraufhin den Hauer Franz Hutter nicht nur auf die Straße setzte, verprügelte er ihn auch noch ordentlich. Dann ließ er den Hofhund auf den Mann los. Dieser wusste sich nicht mehr anders als mit dem Messer zu helfen. Alle Beteiligten fassten Strafen aus.

Aber auch im nächsten Jahr ging es wieder rund beim Gamsjäger. Vier auswärtige Gäste fanden die Kaffeepreise überhöht und gerieten darüber mit dem Gastwirt in Streit. Als Einheimische dem Wirt zu Hilfe kamen, musste die Gendarmerie Ärgeres verhindern.

Gamsjäger verkauft das Haus 1910 an einen Josef Schwab aus Wien und pachtet ein Café Restaurant in Pottenstein.

Josef Schwab war offenbar begeisterter Radsportanhänger und brachte entsprechende Gäste nach Pfaffstätten.

1913 führte Josef Nagl das Café und Restaurant zur Südbahn. Josef Nagl (1908 "Kaffeeschenker" in Wien, Brigittenau) war zuvor Wirt in der Einöde gewesen.

Postkarte 1913

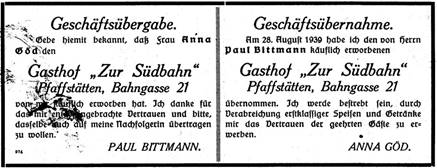

Juliane Bittmann wurde am 29. April 1915 Eigentümerin des Café und Restaurants zur Südbahn. Sie übertrug lt. Ehevertrag vom 4. Dezember 1919 die Hälfte an ihren Gatten Paul Bittmann.

Am 5. März 1939 verstirbt Juliane Bittmann und Paul Bittmann verkauft das Anwesen und das Gasthaus an Anna Göd.

Im Heimatmuseum Pfaffstätten sind zwei Scherenschnitte aus dem Gasthaus ausgestellt.

Scherenschnitte aus dem Café und Restaurant zur Südbahn, um 1900

Heimatmuseum Pfaffstätten

Am 22. August 1939 erwirbt Anna Göd, geb. Seitl, das Anwesen Bahngasse 21 und leistet eine

Entschädigung für die Zurücklegung der Gewerbeberechtigung und für den Kundenkreis an Paul Bittmann. Anna Göd, die Tochter eines Kellermeisters und einer Gastgewerblerin betrieb davor mit ihrem Gatten in Wien ein Kaffeehaus. Nach dem Tod ihres Mannes 1936 erfüllt sie sich den Wunsch eines Gasthauses auf dem Land.

In zweiter Ehe ist Anna Göd seit 1947 mit Alois Wolf verheiratet. Das Gasthaus heißt jetzt Kaffee u. Gaststätte Wolf. Der "WolfWirt" dürfte aus Böhmen stammen, wo er im Landkreis Mies bei Pilsen 1934 Gastwirt war.

Das Gasthaus hatte den ersten Fernseher in Pfaffstätten.

|

|

|

1967 wird das Gasthaus an das Ehepaar Franz und Maria Homolka verkauft. Alois Wolf stirbt 1970 und Anna 1985.

Nun führt das Ehepaar Maria und Franz Homolka das Lokal. Beide sind nicht vom Fach, Frau Homolka war Schneiderin und Franz Homolka arbeitete in einer Gießerei.

Sie merkten bald, dass es in einem Heurigenort nicht leicht war, ein Gasthaus zu betreiben.

Vorwiegend hatte man ältere Gäste im Restaurant. Mit der Erweiterung des Angebotes um Billard, Spielautomaten, Dart und Wurlitzer wurde das Publikum jünger. Tanzveranstaltungen rundeten das Angebot ab.

Die zwei Monate der Trabrennsaison waren umsatzstark, da die Trabrennleute auch unter der Woche zur Stammkundschaft zählten.

Nach dem Umbau in den 1980er Jahren wurde das Lokal BacchusSchenke benannt.

Das Anwesen wurde 2012 verkauft und 2014 in ein Wohnhaus umgewandelt.

1891 erwirbt der Gastwirt Franz Leeb aus Wien das Areal zwischen Badenerstraße und Prechtlgasse und errichtet ein Einkehrgasthaus mit Fremdenzimmer Zum Goldenen Stern.

Inwieweit der Wiener Gastwirt vom Bau des Trabrennplatzes auf der sog. Stierwiese am Schildbach

(Mühlbach) in BadenLeesdorf, über den gerüchteweise bereits 1891 in der Zeitung zu lesen war, Wind bekommen hat, lässt sich nicht mehr feststellen. Immerhin war das Lokal rechtzeitig zum ersten Rennen am Sonntag den 16. Juli 1893 fertig (es wurden übrigens auch Fahrradrennen – Hoch(!) und Niederrad gefahren). Nicht nur die Gäste strömen, auch Pferdebetreuer, Trainer und Fahrer müssen untergebracht werden.

Die partizipierenden Geschäftsleute allerdings mussten sich tlw. selbst darum kümmern, dass die Pfaffstättner Straßen zur Rennsaison staubfrei waren.

Aber es gab auch Kehrseiten, so war Leeb 1903 in eine Veruntreuung verwickelt als er von einem Trainer ein diesem nicht gehörendes Rennpferd in Zahlung nahm. 1909 stirbt Franz Leeb an Herzversagen.

1896 Badener Zeitung

1896 Badener Zeitung

Als der Gastwirt Franz Leeb aus Wien 1891 den Spitz zwischen Badenerstraße und heutiger

Prechtlgasse (ehemals Teil des Badener Fußwegs von Traiskirchen nach Baden) erwirbt und den Bau eines Einkehrgasthauses mit Fremdenzimmer plant, ist man heilfroh: er will nämlich die dortige ehemalige Schottergrube, heute noch als Hof des Weinbaubetriebs Johann Böck zu erkennen, zuschütten lassen.

Dieses „Loch von Pfaffstätten“ war ein ständiges Ärgernis, insbesondere für die nicht mehr ganz trittsicheren Heurigenbesucher aus Baden, wenn sie abends noch dazu bei schlechter oder gar keiner Straßenbeleuchtung ihren Heimweg antraten.

Die Pläne bezüglich der Einebnung der Grube zerschlugen sich offenbar, die Grube blieb bestehen und die Badener Zeitung 1901 beklagt die Umstände:

Bei einer unzureichenden Straßenbeleuchtung („ein paar Funsen Anm.: gemeint sind Funzeln

, die manchmal brennen“) dürfte mancher Heurigenbesuch durch eine zünftige Rutschpartie „von dem als Trottoir geltenden Gehweg“ in die Grube einen eher unerfreulichen Tiefpunkt erreicht haben. Gefordert wurde zumindest eine Absicherung.

Man plant offenbar, die Grube nun zuschütten zu lassen um danach parzellieren zu können. Durch die Aufschließung beiderseits und einer Anhebung des Straßenniveaus der Badenerstraße stünde dann einer baulichen Erweiterung des Ortes nichts mehr im Wege. Dies schien notwendig, da der Ort vor 15 Jahren noch ein reiner Weinbauern Ort sich inzwischen sowohl bedeutend ausdehnte und andererseits Kurgäste aus Baden mit höheren Komfortansprüchen in Pfaffstätten Logis suchten.

Pfaffstätten 1876

Quelle: geoland.at

Die aufgelassene Schottergrube war aber auch Anlass für Probleme mit dem fahrenden Volk, das hier offenbar sein Lager aufschlug. Dieses erregte mit seiner Arbeit (Rastel Binden, Kessel Flicken, Scheren Schleifen etc.) aber auch durch seine Folklore (Hochzeiten, Taufe, Tanz und Musik, aber auch mit Kartentricks) das Interesse der Menschen. Die Obrigkeit allerdings war alles andere als erbaut, wie der Badener Zeitung aus dem Jahre 1883 zu entnehmen ist:

Als ein Gemeinderat versuchte, durch Beschlagnahme eines Pferdes eine wirkliche oder vermutete Schuld einzutreiben, setzte es ordentlich Hiebe. Der ehrenwerte Gemeinderat versuchte zwar, den Bericht der Zeitung dementieren zu lassen, die „Folgen“ des Zwischenfalls waren aber offenbar zu offensichtlich.

1913 scheint ein Johann Straussberger als Gastwirt auf, das Lokal heißt jetzt Restauration zur Rennbahn. Das Lokal umfaßte die Adressen Badenerstr. 2 mit dem Gasthaus und 2/I mit Cafe und Speisesalon.

1913 Postkarte: Johann Straussberger

"RadfahrerHilfsstation"

Extrazimmer Tanzsaal mit Klavier und Bühne

Nun erwirbt Karl Kopp das Areal. Er stammte aus einer Fuhrwerkerfamilie und hatte die Josefine Mayer aus einer angesehenen Badener Gastwirtsfamilie geheiratet.

Sie hatten drei Kinder: Karl, Fritz und Josefine. Sein Bruder heiratete ebenfalls eine Josefine (Peppi Spörk) welche vor Ende des 2. Weltkriegs eine Pferdefleischhauerei in der Prechtlgasse 22 betreibt.

Karl Kopp betrieb in Zusammenarbeit mit der Liesinger Brauerei zunächst selbst eine kleine Brauerei. Schließlich konzentrierte er sich auf die Flaschenabfüllung. 1928 errichtete er das Haus Badenerstr. 2b und erwirbt eine Konzession zum Handel mit Bier und alkoholfreien Getränken. In der Prechtlgasse ist die Flaschenabfüllanlage untergebracht. 1934 erweitert er die Konzession zum Handel mit Sodawasser und Kracherl.

In der Badenerstr. 2/I befanden sich im Erdgeschoß ein Speisesaal und ein Cafe mit Extrazimmer . Im ersten Stock waren Mietwohnungen. Alle 3 Häuser Badenerstr. 2, 2/I und 2b waren verbunden. Man war nun auch "Der Ganslwirt".

1937:

Im Gastzimmer befand sich offenbar ein Radio Marke Horny „Lord“, BJ 1928, das

in diesem Jahr gestohlen wird.

1937:

Im Gastzimmer befand sich offenbar ein Radio Marke Horny „Lord“, BJ 1928, das

in diesem Jahr gestohlen wird.

Vor dem Fernseher: Horny

(später Hornyphon) Radio

1938 wird auch für die Familie Kopp zum Schicksalsjahr:

Am 7. Jänner brach ein Brand im Haus des Gastwirts Karl Kopp aus, der durch die Feuerwehren Baden, Pfaffstätten und Tribuswinkel unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Im September ereignet sich an der Kreuzung Pfaffstättnerstraße Josefsthalerstraße ein Unfall, der schuldige Lenker begeht Fahrerflucht. Karl Kopp erliegt 48jährig seinen Verletzungen.

Die Witwe Josefine Kopp führte das Lokal weiter. Da beide Söhne im Krieg sind, wurde das Lokal zeitweise verpachtet, so zum Beispiel an Franz Pitter. Dessen Sohn von Beruf "Legionär", heiratete übrigens 1938 die Anna Grausam aus der Waldschnepfe.

Sohn Karl Kopp Josephine Kopp Sohn Fritz Kopp

Sohn Fritz Kopp wurde Fahrlehrer und dann Fahrschulbesitzer in Baden.

Karl jun. übernahm die Bierflaschenabfüllung für die Liesinger Brauerei, ab ca. 1965 wurden die

Bierflaschen ab Brauerei ausgeliefert. In dieser Zeit bauten Karl und Resi Kopp auch die Badenerstraße 2a. Der Vertrieb von Keli Limonaden kam hinzu. Auch Soda und Blockeis wurden zugestellt u.a. zu den ersten Großheurigen in Pfaffstätten. Dieser Getränkehandel existierte bis ca. 1975.

Auch eine Tankstelle gab es jetzt auf der Badenerstr. 2.

Familie Kopp beim Getränke ausliefern und gleichzeitigem Familienausflug

Das Lokal war nach dem Tod von Witwe Josefine Kopp im Jahr 1967 einige Jahre an die Familie Heinz und Käthe Schmitt verpachtet. Auch Josefine Unterrainer, Tochter von Karl Kopp sen. und Schwester von Karl jun. und Fritz Kopp führte zeitweise das Lokal.

Es war eines der ersten Lokale im Ort, das einen Fernseher zu bieten hatte.

1970 erfolgt die Neueröffnung des Gasthaus Zur Trabrennbahn durch Rudolf Schmid sen., der parallel einen Feinkostladen in der Bahngasse 24 betrieb und das Lokal zunächst pachtete. Sein Sohn Rudolf Schmid jun. kaufte dann das Lokal.

1979 bis 1990 führten Maria und Rudolf Schmid jun., die später das Gemeindegasthaus pachten, das Lokal. Rudolf Schmid richtete auf Badenerstr. 2/I in einem Nebenraum ein Wettbüro ein.

Ab 1992 befand sich hier das China Restaurant La Fontain de Jade.

2010 eröffnet das XIN YU Chinarestaurant.

Das wohl älteste "private" Schankwirtshaus befand sich in der Stiftgasse 11 und wurde von einem Vorfahren der Familie Zanetti gegründet, die über Generationen ihre letzte Ruhestätte in Pfaffstätten gefunden hat.

Josef Zanetti, Sohn eines bürgerlichen Kupferschmieds aus Görz gründete mit seiner Gattin ein

Handelsgeschäft. In Wien, auf der Mariahilferstraße führte er eine Art Drogerie genannt Zur goldenen

Rose. Nach einigen geplatzten Wechselgeschäften mußte er seinen Besitz in Wien verkaufen, die

Familie zog 1821 nach Traiskirchen. Nach dem Tode seiner Frau 1823 heiratete Josef Zanetti eine

Gastwirtstochter und ließ sich in Pfaffstätten, Hauptplatz 6 nieder. Bald konnte man das Haus Stiftgasse 11 kaufen und Josef Zanetti führte gemeinsam mit Ignaz, einem Sohn aus erster Ehe, ein Gasthaus. Als Josef Zanetti 1847 stirbt, ist es mit dem Gasthaus zu Ende. Ignaz Zanetti wird später Gemeinderat und Obsthändler in Baden/Weikersdorf.

Carl Zanetti, ein Sohn aus zweiter Ehe wurde Lehrer und Chorregens in Baden.

Im Jahr 1910 stirbt an dieser Adresse ein Friedrich Fenderl, "lediger Gastwirt aus Traiskirchen", im Alter von 30 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hier also schon ein Gasthaus.

Danach taucht ein HotelRestaurant Probst an dieser Adresse auf, wie eine Postkarte zeigt. Direkt neben der Trabrennbahn gelegen, zielte es wohl auf das dortige Publikum ab.

ca. 1912 Postkarte: HotelRestaurant Probst

Gastwirt ist der aus Böhmen stammende Cyril Huschka. Eine Postkarte aus dem Jahr 1912, von dieser Adresse abgeschickt, ist von einer Maria Huschka unterschrieben.

1927 stirbt Cyril Huschka (auch Huska) im Alter von 50 Jahren, die junge Maria Huschka scheint ab 1928 als Hauseigentümerin auf. Das Lokal heißt weiterhin Gasthof Probst.

![]()

![]() 1936 Badener

Zeitung

1936 Badener

Zeitung

![]()

1946 1939 BZ 1040 BZ

Es erfolgt ein Umbau des Betriebes. Bis in die 1950er Jahre führte Frau Maria Huschka das Lokal.

In den 1960er Jahren war ein Hr. Heidrich Wirt.

1965 führte die Fam. Schubert das Lokal.

Ab ca.1967 bis 1991 war hier das Gasthaus Javernigg.

Nach einem Umbau 1995 durch Baumeister Ing. Moser betreibt Sedat Yilmaz das Murkerlkaffee und die Pension Ursula.

Das Lokal wird 1923 als Winzerhaus des Weinbauvereins erbaut.

1937 wurde das Lokal erweitert und an Anton Rursch verpachtet.

Anton Rursch, ein Gastwirt aus WienFloridsdorf, heiratet 1925 die Anna Fuchs aus Pfaffstätten. 1930 führt er ein Gasthaus Zum Bahnhof in Baden, Hötzendorfplatz 13 (ehemaliges Arbeiterheim).1935 hilft er kurz im Gasthaus Kopp (Badenerstr. 2) aus. Im selben Jahr erhält er die Konzession für ein Schankgewerbe auf Einöde 2 (Restauration Zur Einöde).

1938 veranstaltet Anton Rursch einen Sautanz in der Einöde.

1943 ist sein Lokal in der Einödstraße 1 Sitz des Sparvereins Weintraube.

![]()

![]()

1945 stirbt Anna Rursch.

Nach dem Krieg besaß das Lokal in den 1960er Jahren einen der ersten Fernseher im Ort. Auch der erste "Wurlitzer" des Ortes stand hier. Anton Rursch betrieb das Lokal bis in die 1970er Jahre.

Nach dem Ende der Ära Rursch wurde das Lokal vom

Weinbauverein als Ausstecklokal für Hauer genutzt, die keine eigene Möglichkeit

zum Ausstecken hatten.

1880 wurde unter Bgm. Josef Bauer (Bgm. 1879 1882) von der Gemeinde eine Restauration neben der großen Einödhöhle errichtet und 1881 an den ehemaligen Gemeindewirt Tobias Huber verpachtet. Die Einödhöhle stürzte 1885 ein und wurde in der Folge als Steinbruch verwendet heute ein Heurigenbetrieb.

In unmittelbarer Nähe des Lokals liegt eine kl. Höhle, das sg. Schreiberloch benannt nach dem ersten Bewohner der Einöde Michael Schreiber, der als Taglöhner beim Bau der 1. Wr. Hochquellwasserleitung arbeitete und hier hauste. Später baute er das erste Haus in der Einöde. An ihn erinnern noch die Bezeichnungen Schreiberweg in der Einöde und Schreibermauer die Böschungsmauer vor dem Einödaquädukt.

Der Wirt nutzte die Höhle als Eisgrube, das Eis kam u.a. aus der ehemaligen Rosstränke in Pfaffstätten (zwischen Albrechtsstraße und Preyhsgasse).

![]()

![]() 1871 Bau des

Aquädukts in der Einöde für die

1871 Bau des

Aquädukts in der Einöde für die

1. Wr. Hochquellwasserleitung

Das Lokal in der Einöde, insbesondere der „Tanzsalon im Freien“ war nicht nach jedermanns Geschmack es wurde ja recht lustig getanzt und gezecht, dass es im Tal schallte. Und das hat nicht allen Naturliebhabern gefallen.

Es wurde aber auch Einiges geboten: so spielten Kapellen und Sängergesellschaften auf. Im Juni 1882 gab es einen Kirtag mit Feuerwerk, im August eine Juxtombola, einer der Hauptpreise waren 10000 (!) Grieskörner, 1884 gar ein Badener Wäschermädchenfest.

![]()

1882 Badener Zeitung

![]()

Einsiedler in der Umgebung Badens haben eine alte Tradition, möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang mit dem in Baden beheimateten Bettelorden der AugustinerEremiten. Im 18.

Jhd. hauste einer dieser Eremiten in der Umgebung von Baden auf dem Gemeindegebiet von Pfaffstätten: der Graben zwischen südlichem und nördlichem Hühnerberg bis dato "das Hühnertal", heute ein Hohlweg von der Einödstraße abzweigend wurde Bettlergraben genannt.

1882 fand diese Tradition eine wundersame Auferstehung: für die Dekoration des Tanzsaales war eine als „Einsiedler“ benannte Person verantwortlich. Nach ihr war der Tanzsaal "Zum Einsiedler" benannt worden. Es handelte sich um einen „ehemaligen Improvisator“ (Stegreifkünstler, Komiker), der im Wiener Vergnügungsetablissement Elysium aufgetreten war und jetzt hier unter dem Namen "der alte Einsiedler" als Charakterkomiker das Publikum unterhielt.

Unweit des Gasthauses (etwa beim heutigen Parkplatz am Beginn des großen Kientals zum Pfaffstättnerkogel) stand eine Reisighütte und hier residierte sonntags der "Künstler", gewandet in schwarzer Kutte und bunter Kappe, der es angeblich insbesondere den Damen angetan hatte. Mittels einer Glocke lockte er Besucher an und begabt mit Menschenkenntnis und Schlagfertigkeit weissagte, empfahl er Nummern (Lotteriezahlen), und predigte den Männern natürlich nur bei Anwesenheit der Damen Moral.

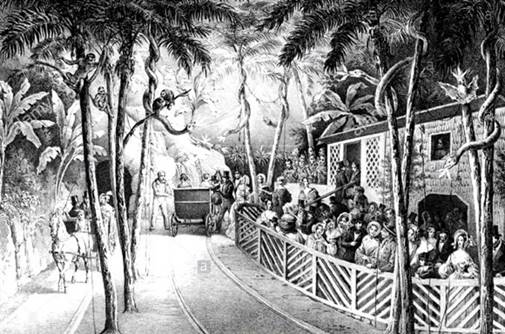

Am 1. März 1840 eröffnete Josef Daum das Neue Elysium, eine biedermeierliche Erlebniswelt in den Kellerräumen des Klosters St. Anna (Wien, Innere Stadt, Johannesgasse 4). Das Lokal, programmatisch als „unterirdische Wanderung durch die Welt“ benannt, wurde zu einer der Hauptattraktionen Wiens im Vormärz.

Hier wurden grottenbahnartig die großen Kontinente präsentiert, für den Transport sorgte eine unterirdische Pferdeeisenbahn. Musik, Tanz, akrobatische Darstellungen und kulinarische Genüsse wurden geboten, es gab auch ProjektionsVorstellungen (Nebelbilder) nach Art der Laterna magica.

Das Etablissement wurde 1864 geschlossen (Quelle: www.geschichtewiki.wien.gv.at).

1885 betrieb der Gastwirt Franz Zwierina aus Baden, wo er auch den Gasthof Zur Kronprinzessin Stephanie in der Marchetstraße führte, das Lokal in der Einöde. Tobias Huber übernahm ein Gasthaus in Siegenfeld.

Die Familie Franz und Anna Zwierina verbrachte ihren Lebensabend in Pfaffstätten, Prechtlgasse 20.

![]()

1890 wurde das Gasthaus von Josef Neubauer gekauft, nachdem dieser in Linz mit einer landwirtschaftlichen CasinoRestauration (Kantine einer landwirtschaftlichen Genossenschaft) in Konkurs gegangen war.

![]()

Nach einigen Besitzerwechseln erwarb Georg Gerl 1893 das Lokal. Er war langjähriger Inspektor des Hotels Frauenhof in Baden und hatte große Umbau und Erweiterungspläne für ein „besseres“ Publikum: eine Veranda, Nebenräume und Zimmer.

Sein Vorhaben, einen Teich zum Bootfahren in der Einöde zu errichten, wurde allerdings nicht verwirklicht. (Venedig in Wien im Wiener Prater war gerade en vogue und ein Publikumsrenner)

1899 Postkarte: Gerl's Restauration vor der Erweiterung, links der Tanzsalon

![]()

ca 1900 Postkarte: Gerl's Restauration nach dem Zubau der Fremdenzimmer

Postkartentext

In der Einöde

war der Gamauf Göde (Anm.: Taufpate) mit Kraus Mutta auf Bier und Butta.

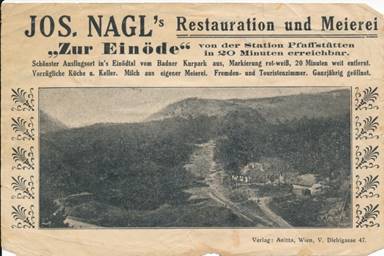

1904 kaufte Josef Nagl das Lokal Zur Einöde. 1913 übernahm er dann das Cafe Zur Südbahn in der Bahngasse in Pfaffstätten.

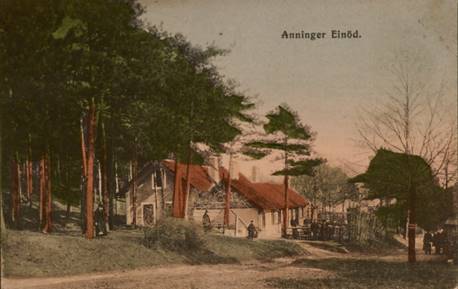

ca 1909: Postkarte

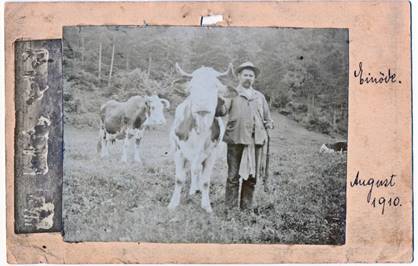

Eine offenbar selbstgebastelte Postkarte aus dem Jahr 1910 zeigt die Hutweide in der Einöde und ist adressiert an Herrn Franz Laser, Viehhirt in Pfaffstätten.

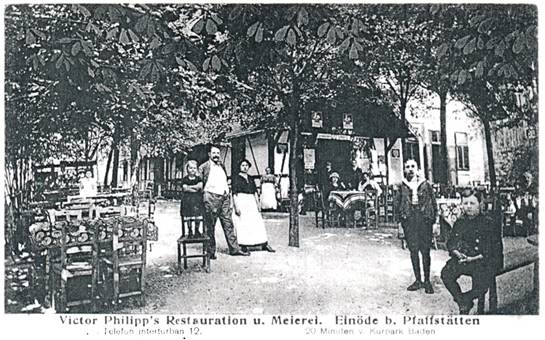

Ab 1913 führte Victor Phillip das Gasthaus in der Einöde. Es gab bereits Telefon: Interurban 12 man war also von Wien aus erreichbar.

Postkarte: Tel. Interturban (sic! richtig Interurban) 12

1914 wird im Rahmen der Eröffnung der Klesheimwarte ein Viktor Keller als Gastwirt in der Einöde genannt. Über Herrn Keller, der offenbar ein begeisterter Fotograf war und bei den Gebirgsfreunden viele Vorträge hielt, ist als Wirt nichts weiter bekannt.

Die kleine Hütte unter der Warte, Vorläuferin der ProkschHütte wurde von Gustav Grausam aus der Waldschnepfe (Einöde 3a) betreut.

Die Klesheimwarte wurde benannt nach dem Mundartdichter Anton, Freiherrn von Klesheim, dem "Schwarzblattl vom Wienerwald", der in Baden begraben ist.

Die Warte wurde nach den Entwürfen von Architekt Karl Reiner aus Pfaffstätten erbaut.

1919 führten Carl und Hanns Hain das Lokal. Näheres ist nicht bekannt, allerdings verpachtete Carl Hain 1935 das Lokal, blieb also noch Besitzer.

![]()

Ab 1920 sind Jacob und Marie Anger Wirtsleute im KaffeeRestaurant in der Einöde, jetzt Zur alten Einöde genannt – offenbar zur Unterscheidung vom inzwischen hinzugekommenen StadlmannGrausam Gasthaus auf Einöde 3a, Waldschnepfe genannt. Jacob Anger stirbt 1923, 48jährig.

![]() Inserat ca. 1925

Inserat ca. 1925

1921 scheinen SchackAnger als Betreiber auf, offenbar mischt kurz ein Wirtschaftsdirektor Otto Schack, der Vorträge für das Gastgewerbe hält, mit. Über dem Eingang prangt das Schild:

CAFERESTAURANT EINÖDE PÄCHTER MARIE ANGER, OTTAKRINGER

BIERSANATORIUM

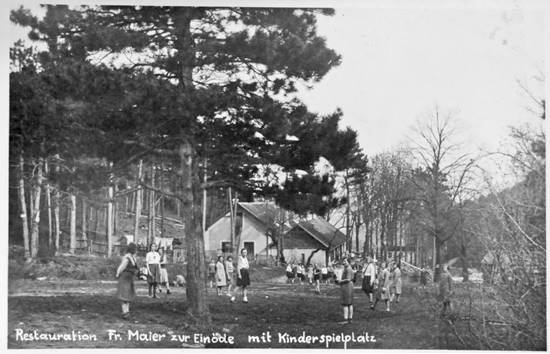

19301938 sind Franz und Ludmilla Maier Pächter der Einöde. Franz Maier entstammte einer Pecherfamilie aus Lindabrunn und veranstaltete in Einöde Pecherkirtage.

|

Pecherkirtage in der Einöde Die Heimatforscherin Helene Grünn berichtet: "Der Gastwirt Maier in der Einöde bei Pfaffstätten, der einer alten Lindabrunner Pecherfamilie entstammt, übte in den dortigen Föhrenwäldern die Pecherei aus und führte bei sich auch das damit verbundene Brauchtum ein. In seinem Gasthaus gab es alljährlich einen Pecherkirtag, und sein Lokal wurde dadurch zum geselligen Mittelpunkt der Badener und Pfaffstättner Pecher, die hier sonn und feiertags zu gemütlichen Runden zusammenkamen. Die Ereignisse der letzten Kriege setzten dem freilich ein Ende, der letzte große Kirtag in Maiers Gasthaus in der Einöde wurde 1922 (Anm.: richtig 1932?) abgehalten. (Quelle: Helene Grünn, Die Pecher) |

1930 nimmt im Lokal des Franz Maier ein blutiger Streit seinen Anfang: 2 junge Männer besuchten das Lokal in Begleitung zweier Mädchen. Im Lokal sind auch 3 junge Männer zu Besuch. Als die beiden Pärchen nach Baden aufbrechen, folgen ihnen die Burschen und es kommt zu einer Auseinandersetzung – wohl um die Damen – in dessen Verlauf auch die Messer blitzen. Ein Toter ist die Folge.

Sohn Franz Maier heiratete 1933 die Auguste Theresia Dürnberger aus Pfaffstätten. Das Haus Einöde 18 wurde gebaut und dort ein Delikatessengeschäft geführt.

1935 erwarb Anton Rursch die Gewerbeberechtigung für ein Gast und Schankgewerbe in Einöde Nr. 2 und pachtete das Waldrestaurant Einöde von Carl Hain.

Rursch hatte das Bahnhofsrestaurant in Baden geführt und die Anna Fuchs aus Pfaffstätten geheiratet. Zunächst ist er im Kopp’schen Gasthaus aktiv (später das Gasthaus zur Trabrennbahn, Badenerstr. 2), doch im selben Jahr kann er die Einöde pachten.

Ab 1943 führte Rursch das 1937 erweiterte Lokal am Bahnhofplatz, Einödstraße 1 (Winzergenossenschaft, heute Weinbauverein).

![]()

1930er: Postkarte

![]()

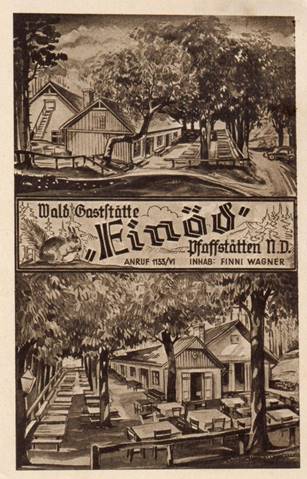

Nach 1945 wurde das Gasthaus von Rudolf Schuster erworben und von der Familie bis 1987 geführt.

1887 ließ Bürgermeister und Fuhrwerksunternehmer Josef Stadlmann die Straße in die Einöde, wo er eine Landwirtschaft betrieb, auf eigene Kosten ausbauen. Der StadlmannHof war das dritte Anwesen (Einöde 3) in der Einöde nach Michael Schreiber (Nr. 1, vulgo am Schreiberweg) und dem von der Gemeinde errichteten Einödgasthaus (Nr. 2) bei der großen Einödhöhle.

1899 erhielt Josef Stadlmann die Konzession für ein Gastgewerbe in der Einöde.

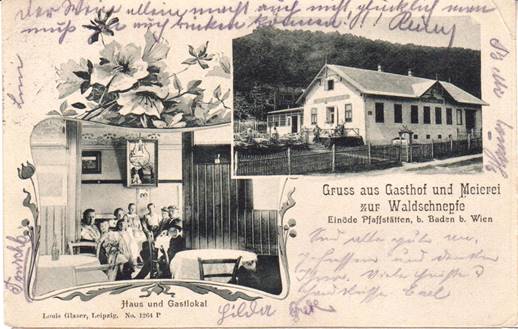

1900 eröffnete er dort eine Restauration und Meierei, die er bald spätestens 1904 zur Waldschnepfe nannte. In diesem Jahr erschüttert eine Explosion das Einödtal: zunächst dachte man an einen Anschlag, aber es stellte sich bald heraus, dass Gas aus der lokalen AcethylenGasanlage für die Gasbeleuchtung ausgetreten war und sich im Hof des Lokals entzündet hatte.

![]()

Postkarte ca.1900

Gruß aus der Einöde

Der Wein allein macht auch nicht glücklich, man muss ihn auch trinken können.

Unterschriften:

Reiner (Architekt in Pfaffstätten, Erbauer der sog. Reinervilla in der Schiestlgasse 1, Karl Reiner war mit einer Karoline, geb. Schiestl verheiratet, einer Schwester von Anton Schiestl, eines Mitbegünders des Franz Josef Museums in Baden).

Hilda und Gretl waren seine Töchter (Hilda wurde Frau JellinekMercedes, ihr Schwiegervater war der Diplomat und Autorennfahrer Emil JellinekMercedes. Dieser war Mitentwickler des berühmten MercedesBenz Autos und Besitzer der Villa Mercedes in Baden, Wienerstraße).

Postkarte ca. 1905

Bis zur Eröffnung der ersten Kunsteisfabriken (z.B. die KristallEisfabrik in Tribuswinkel, sie produzierte ab 1898, allerdings mit einigen Anlaufschwierigkeiten) bezog man das Eis zum Kühlen vom Keller des EinödGasthaus (der sog. Schreiberhöhle) wie aus dem Geschäftsbuch des Fuhrwerkers Stadlmann zu entnehmen ist. Das Eis wurde u.a. in der Pferdetränke im Ort (zwischen Albrechtsstraße und Preyhsgasse) gewonnen und in der Höhle gelagert. Auch die Waldschnepfe bezog ihr Eis von dort.

1912 heiratete Gustav Grausam Helene Stadlmann, eine Tochter des Josef und führte ab 1913 die Waldschnepfe. Sein Vater, Georg Grausam hatte als Geselle in der im Gemeindehaus (Rathaus) untergebrachten Fleischhackerei begonnen, dann den Ganslwirt gepachtet, bevor er ein Gasthaus in Traiskirchen übernahm.

1914 erweiterte Gustav Grausam jun. die Waldschnepfe um eine Pension mit 20 (später 16) Fremdenzimmer.

![]()

Die Waldschnepfe bot eine Kegelbahn, und wenn die Jugend dort zu toll kegelte, kam es schon vor, dass eine Kugel im Gastgarten landete, sehr zum Missfallen des Hrn. Grausam. Das Lokal war ein beliebtes Ausflugsziel für Wander und Fahrradgruppen.

Postkarte 1928: Einöde 12 (Pension Pitter), Waldschnepfe 3A und 3 (v.l.)

![]()

Führer durch die Einödhöhlen.

Darin diverse FelsGebilde mit fantasievollen Namen wie: der Riese Einöd, Schneewittchens Grab,

Eiswand

![]()

1951 starb Hr. Gustav Grausam, 1970 Helene Grausam.

Die Pension auf Einöde 12 wurde von Frau Anna Pitter (Tochter von Gustav und Helene Grausam) geführt. Sie starb 1987.

Die Waldschnepfe

©Heimatkundeverein Pfaffstätten 2019 dr. gunther kacerovsky

Version 1.1